Desde su fundación romana, Zaragoza es la ciudad más importante del valle medio del Ebro, y ha mantenido su posición de capital de esta región hasta la actualidad.

Zaragoza era una de las ciudades más importantes y populosas de al-Ándalus, mayor que Valencia y Mallorca y siendo solo superada por Córdoba, Sevilla y Toledo.

Así lo atestigua el célebre geógrafo Al-Idrisi (1100-1165), describiendo Saraqosta, conocida como Medina Albaida (la ciudad blanca), no solo por sus enlucidos de yeso y cal, sino por la presencia en sus palacios y edificios del material más usado en su construcción: el alabastro.

Al-Idrisi escribió: «La ciudad de Zaragoza es una de las principales de entre las ciudades de Al-Andalus. Es de gran extensión, populosa y amplia; tiene anchas calles y vías, y bellas casas y viviendas. Está rodeada de jardines y vergeles, y tiene una muralla construida en piedra, inexpugnable.(…) La ciudad de Zaragoza recibe el nombre de Medina Albaida (La ciudad blanca) y esto se debe a su abundancia de encalados y enlucidos».

Los musulmanes entraron en España en el 711 por Tarifa y en el año 714 ya habían conquistado Zaragoza.

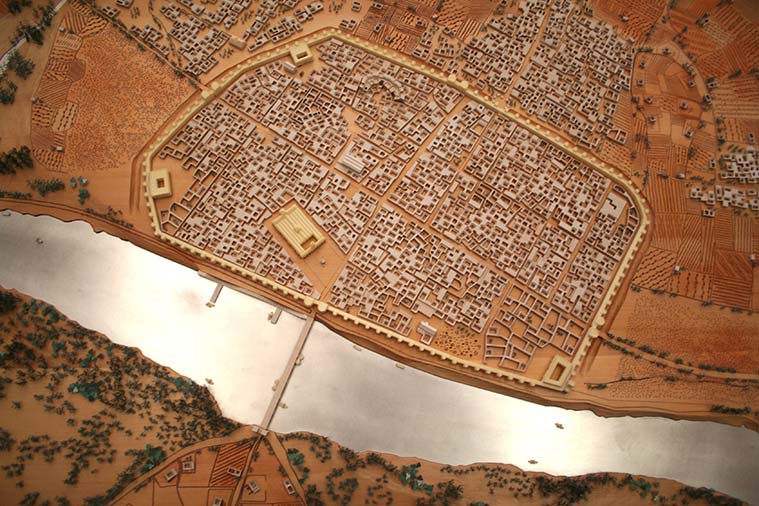

A la llegada de los árabes, la ciudad, aunque mantenía la muralla de Cesaraugusta de sillares, no estaba ocupada en todo su espacio intramuros, y había solares en ruinas, como el que ocupaba el teatro romano, ya desmantelado. Así, a principios del siglo VIII, la ciudad no llegaba a los 10.000 habitantes.

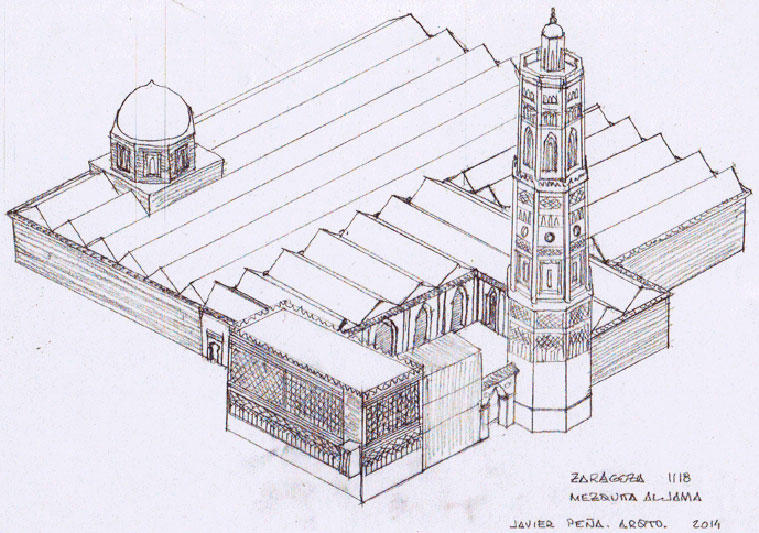

Debido a la prioridad urbana de la civilización islámica, Zaragoza asiste a un lento crecimiento de la población durante los siglos VIII y IX, pero no fue hasta el gobierno de la dinastía de los Banu Qasi, a mediados del siglo IX, que la población crece de modo hasta habitar los primeros arrabales extramuros. De este crecimiento da cuenta la ampliación, en 856, de la Mezquita Aljama. Tenía planta cuadrada y múltiples naves.

La gran mezquita marcaba la vida religiosa de la ciudad, y curiosamente, se encontraba en lo que ahora es La Seo, siendo su entrada la misma que da paso a la catedral.

En su interior se conserva el hueco con la huella del alminar de la mezquita, si bien en una zona que no es de acceso público. Además, para algunos estudiosos, el paño mudéjar que da al palacio arzobispal sería en realidad un muro de la mezquita. Puede verse en una de las piedras una firma en árabe de uno de los alarifes.

En el siglo X la población, según estimación del cálculo por hectáreas de la Medina completa, iría de 15.000 habitantes a comienzos del califato, hasta los 18.000 o 20.000 a finales.

Pero el crecimiento más importante se experimentó con la Taifa independiente a lo largo del siglo XI. En 1023, colmatado ya todo el espacio de la ciudad romana, se hizo necesario un nuevo recrecimiento de la mezquita, y los arrabales se extendieron por todo el perímetro habitable de la ciudad fuera de la Medina, hasta el punto de hacerse necesario un segundo muro de tapial que tenía portillos que coinciden en su lugar con las actuales Puerta del Duque de la Victoria, Puerta del Carmen y El Portillo.

En esta época hay varios arrabales situados al sur (arrabal de Sinhaya, tomando su nombre de la tribu bereber asentada allí, actualmente Puerta Cinegia), al este (arrabal de Las Tenerías, o barrio de curtidores) y norte de la ciudad (arrabal de Altabás, al otro lado del puente de Piedra, en la margen izquierda del Ebro, donde se situaban los carniceros y el matadero), y pudo llegar con Al-Muqtádir, en la segunda mitad del siglo XI, a los 25.000 habitantes.

Los pobladores de la ciudad de Zaragoza pertenecían a distintos grupos étnicos. La clase dominante (jassa), no muy numerosa, era la de los linajes árabes del sur o yemeníes, aunque también había un grupo de árabes del norte o sirios, que en el primer siglo de dominación árabe, aspiró a dominar la Taifa.

El contingente bereber tampoco fue al principio muy abundante, y se estableció además de en Zaragoza, sobre todo (y con el tiempo) en el arrabal de Sinhaya (al exterior de la Puerta Cinegia o de Toledo).

Parte de las ruinas de este antiguo barrio musulmán aparecieron en 2001, al excavar el Paseo de la Independencia para construir un gran parking subterráneo.

En la llamada Medina, el núcleo político administrativo de la ciudad, se localizaba la Mezquita Aljama, el Zoco, donde se concentraba la actividad comercial, y la Alcazaba o residencia del gobernador, adosada a la muralla.

Los musulmanes reforzaron la muralla romana del siglo III y construyeron una gran cerca de adobe y ladrillo en torno a los arrabales. La muralla de Saraqusta disponía de un fortín en cada uno de los cuatro ángulos, en los dos que daban al río se levantaron sendas Zudas, que se conservan actualmente, aunque muy reformadas: la Zuda de San Juan de los Panetes y la del Santo Sepulcro.

Las tiendas solían agruparse en torno a las puertas y en los alrededores de las mezquitas, por ser las zonas de mayor tránsito.

Se conoce la existencia de un amplio Zoco en los alrededores de la mezquita mayor, otro en los alrededores de la Puerta Cinegia. Además de una alcaicería (aduana), en la actual Calle Verónica, y una alhóndiga, zona comercial cerrada.

En lo que hoy es el torreón de la Zuda, se encontraba la Alcazaba, la residencia fortificada del gobernador musulmán de la ciudad, que fue construida aprovechando uno de los torreones de la muralla romana. Realmente, del palacio musulmán original no queda nada salvo unos restos que pueden verse junto a la iglesia de San Juan de los Panetes, ya que el actual torreón fue transformado totalmente en tiempos cristianos, pero el edificio tiene su origen en la torre del homenaje del Alcázar en el que residía el gobernador musulmán.

Este palacio también fue utilizado como residencia de invierno de los reyes de la Taifa de Saraqusta, mientras que en verano, trasladaban la corte a la Aljafería.

Ademas de estos edificios públicos o comerciales la Medina estaba ocupada por viviendas. Las casas musulmanas se organizaban alrededor de un patio interior, que constituía el espacio más importante; a él se abrían las habitaciones y normalmente tenía un pozo y nunca faltaba la vegetación. El aspecto exterior era cerrado, ya que carecían de fachadas, sólo una puerta de acceso comunicaba con un adarve o calle sin salida.

En el barrio de San Pablo se encontraban las instalaciones industriales, como el área alfarera. En la explanada conocida como Almusara (Almozara) se celebraban acontecimientos militares, religiosos, públicos u oraciones multitudinarias.

Muy cerca de la Aljafería se encontraba el jardín botánico de los reyes de la taifa de Zaragoza.

En los alrededores de la ciudad, entre huertas, vides y olivares, había almunias, residencias campestres que en algunos casos eran auténticos palacios.

La principal necrópolis musulmana de Zaragoza se encontraba en la calle Predicadores. Parece que los enterramientos se realizaban a ambos lados de la vía, que sabemos era recorrida por los cortejos que, procedentes de la Aljafería, se dirigían a la Mezquita Aljama y, en general, a la Medina.

El suministro de agua potable se realizaba mediante acequias y pozos, como el de la Aljafería junto a la torre del Trovador que aseguraba el suministro de agua en caso de asedio o los que se conservan en el Museo del Foro.

Están documentados numerosos canalillos, que en muchos casos, debieron estar asociados a norias que utilizaría el agua de pozos o del Ebro, como los de la Calle Martín Carrillo, o el de la Plaza de San Nicolás.

Como los recién llegados musulmanes eran escasos, favorecieron la conversión al islam, lo que les proporcionaba el derecho a no pagar impuestos, puesto que la ley coránica lo prohíbe. Este grupo numeroso, formado por todo tipo de cristianos, desde linajes de rancio abolengo romano hasta campesinos, comerciantes y artesanos, adoptó el nuevo credo y se constituyó en el grupo social de los muladíes, con algunas familias muy importantes que accedieron en ocasiones al poder de distritos e incluso se comportaron como gobernadores independientes, desde el siglo IX, como es el caso de los Banu Sabrit o los Banu Qasi, que originarios de Alfaro y gobernadores de Tudela, llegaron a dominar todo el valle medio del Ebro, gobernando un extenso territorio con capital en Zaragoza.

Los judíos, perseguidos durante la época visigoda, mejoraron mucho la situación, dedicándose sobre todo al comercio, las finanzas, la política y la cultura. Su lengua y costumbres tenían puntos de contacto con las mahometanas, y de hecho, casi todos dominaron la lengua árabe. La judería de Zaragoza ocupaba el ángulo sureste de la Medina, entre el solar del teatro romano (ya colmatado) y lo que hoy es la confluencia entre el Coso alto y bajo.

En cuanto a los cristianos que permanecieron fieles a su religión, llamados mozárabes -que gozaban de cierta autonomía jurídica y autoridades religiosas propias, aunque tenían que pagar impuestos-, ocuparon una zona en el sector noroeste de la ciudad situado entre las cercanías del palacio de gobierno o palacio de la Zuda y la iglesia de Santa María la Mayor, hoy conocida como basílica del Pilar.

Disponían de dos iglesias que, al parecer, se mantuvieron durante los 400 años de dominación musulmana. La ya citada Iglesia de Santa María Virgen, y la de las Santas Masas, situada extramuros, que mantenía la tradición de los innumerables mártires zaragozanos y que luego sería el monasterio e iglesia de Santa Engracia. Posiblemente alrededor de esta iglesia también hubiera una comunidad mozárabe.

Los musulmanes respetaron durante todo este tiempo a la comunidad cristiana, permitiéndoles seguir con sus costumbres, religión, culto, instituciones eclesiásticas y jurídicas durante estos cuatro siglos.

La joya del legado islámico en Zaragoza es la Aljafería, el esplendoroso palacio construido como quinta de recreo de los reyes musulmanes extramuros de la ciudad.

La parte más antigua es la Torre del Trovador (siglo IX) que se incorporó al palacio-fortaleza construido en XI. Se conserva el recinto amurallado y la huella de la época de las taifas en su patio central, bajo el protagonismo de una extensa zona de columnas con arcadas de filigrana decorativa, con un triple acceso al Salón Dorado en la zona norte, y la entrada del Mihrab en la parte sur, donde se conserva íntegro el oratorio. Está abierto a las visitas casi todos los días, con algunas excepciones por ser sede de las Cortes de Aragón.

Sin embargo, en Zaragoza, al contrario de lo que ocurrió en la corte sevillana de Al-Mutámid y sus sucesores, no fue el cultivo de la poesía el principal de sus méritos, sino el de las matemáticas, la astronomía y la filosofía, áreas en las que fue no solo el centro más importante de al-Ándalus en esa época, sino de todo occidente.

La dinastía hudí, iniciada con Sulaimán ibn Hud al-Mustaín I de Zaragoza, se mantuvo al frente de la taifa zaragozana durante tres cuartos de siglo, desde 1038 hasta 1110. El máximo esplendor de la corte zaragozana coincide con su esplendor político y se produce en la segunda mitad del siglo XI. Son los años de la erección de La Aljafería, en cuyos salones se situó el centro de la vida literaria y científica del reino, gracias al impulso que le dio el patronato del rey poeta, filósofo y matemático Al-Muqtádir.

En el ámbito científico destacó el médico, matemático y filósofo cordobés Amr ibn Abd al-Rahman al-Kirmani (h. 975-1066). Difundió en Zaragoza una importantísima enciclopedia traída de Oriente, la Enciclopedia de los Hermanos de la Pureza (comparable a L’Encyclopédie de Diderot y D’Alembert en el Siglo de las Luces), que desarrollaba todos los aspectos del saber de la época a la luz de un neoplatonismo místico filosófico que influyó en todos los filósofos zaragozanos incluido Avempace.

La ocupación almorávide de Zaragoza en 1110 no supuso una ruptura profunda de la tradición cultural. De hecho, el segundo gobernador almorávide, Ibn Tifilwit, volvió a rodearse de literatos y científicos y a instalarse en los salones de la Aljafería rodeado de lujo en una corte de poetas y filósofos, donde destacaron Ibn Jafaya de Alcira y Abu Bakr Muhammad ibn Yahya ibn Saig ibn Bayyá, esto es, el gran filósofo andalusí Avempace.

Ibn Jafaya (1058-1138/9) es uno de los más importantes poetas del periodo almorávide. Su estilo ejerció tal influencia en los poetas andalusíes posteriores que fue el modelo de todos ellos hasta el final del Reino de Granada.

En cuanto a Avempace (1070/1090-1139), se trata de una de las figuras más importantes del islam español. Su pensamiento filosófico supone un esfuerzo por conciliar el racionalismo aristotélico con la tradición de la sabiduría teológica islámica. El resultado es un personal racionalismo místico que supone el punto de partida de Averroes, que tomó muchas de sus líneas filosóficas del zaragozano. Fue valorado entre sus contemporáneos como el más importante filósofo de su tiempo.

Tras la conquista cristiana de la ciudad por Alfonso I el Batallador en 1118, los musulmanes que se quedaron en la ciudad fueron expulsados extramuros y, allí, se les permitió erigir su arrabal, conocido conocido como la morería de Zaragoza. Se instalaron en la zona contigua fuera de la muralla, al otro lado del Coso.

El barrio musulmán estaba rodeado por un muro que se extendía por la calle de Escuelas Pías, el Coso, hasta la plaza de Nuestra Señora del Carmen, y daba la vuelta por la avenida de César Augusto, Ramón y Cajal, Echeandía, San Pablo, hasta el Mercado.

Por la Puerta de la Meca y otra cerca del Arco de San Roque accedían al resto de la ciudad.

A finales del siglo XIII Jaime I el Conquistador permitió que los musulmares se instalaran también en una zona extramuros en torno a la actual Plaza de España, el Paseo Independencia, la Calle Azoque, la Calle del Teniente Coronel Valenzuela (conocida antes como la Calle de la Morería Cerrada) y la Plaza Salamero, en lo que se llamaría la Morería.

El cementerio se encontraba en el solar del antiguo convento del Carmen, lindante con la Calle Cádiz.

La calle Azoque era la principal arteria del barrio musulmán y reunía lugares importantes como la Mezquita Mayor, la alfóndiga u hostal de los moros, la carnicería, el zoco o mercado y la alcaicería (mercado cerrado para la venta).

Zaragoza mantuvo a lo largo de la Edad Media una importante población musulmana que decidió quedarse, conservando su fe, aunque sometida al mandato de los Reyes de Aragón.

Al menos un 20% de los musulmanes zaragozanos trabajaban en el sector de la construcción. Hábiles albañiles, eran contratados por los señores cristianos para la construcción de sus edificios y templos, dando lugar al arte mudéjar, declarado patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Los habitantes de la Morería zaragozana estaban especializados en varios oficios artesanales, a saber, herreros, alfareros, albañiles, carpinteros, molineros y lagareros de vino y aceite.

El geógrafo, cartógrafo y viajero alemán Hieronymus Münzer visitó Zaragoza en febrero de 1495 y escribió sobre la Morería lo siguiente:

«Los sarracenos, más abajo del monasterio de los frailes menores (se refiere a los frailes Menores del convento de San Francisco que ocupaba el lugar de la actual Diputación Provincial en la Plaza de España), en la parte nueva de la ciudad, tienen un espacio reservado y una ciudad donde habitan, en bellas y limpias casas, con tiendas para vender y una hermosa mezquita».

De ello no ha quedado rastro alguno, salvo las calles de San Jerónimo y del Laurel, sombrías, ceñidas, sugerentes.

De Azoque sale la Calle de San Jerónimo, en la que no hay portales y tan solo dan a ella las salidas traseras de algunos restaurantes.

Al fondo esta vía da con la Calle del Laurel, también poco transitada excepto cuando los alumnos del colegio Santa Rosa salen del patio. En esta vía sí que hay un pequeño y modesto portal.

En 1525 Carlos V ordenó la conversión forzosa de todos los musulmanes de Castilla y Aragón, pasando a denominarse cristianos nuevos o moriscos.

El bautismo introdujo novedades importantes en la vida de la comunidad. Además del cristianismo, otorgó la carta de naturaleza aragonesa. El morisco es aragonés de pleno derecho dentro de las categorías jurídicas del feudalismo.

En el solar que dejó la mezquita mayor se fundó en diciembre de 1553 el Convento de la Santa Fe de las Hermanas Dominicas, conocido como de las “Arrepentidas”, por albergar un correccional de mujeres.

Los musulmanes permanecieron en Zaragoza hasta su expulsión en 1610 por el rey Felipe III.

Se estima que en el momento de la expulsión un 20% de los habitantes del Reino de Aragón (60.818 personas) eran moriscos, y algunas poblaciones de la ribera del Ebro perdieron a prácticamente toda su población.

Por si fuera poco, tuvieron que dejar atrás todas sus propiedades; de hecho, la propuesta del duque de Lerma, ratificada por el Consejo de Estado en abril de 1609, especificaba que tan solo podían llevar consigo los bienes muebles que pudieran transportar personalmente.

El éxodo de los moriscos causó un vacío importante en el artesanado, producción de telas, comercio y trabajadores del campo. Las consecuencias económicas y demográficas de la deportación general fueron desoladoras y duraron décadas.

Los moriscos aragoneses se dirigieron al puerto de Los Alfaques, donde se reunieron con moriscos de otros reinos para partir hacia Orán y Mazalquivir (Mers el-Kebir), en Argelia.

Pero, en líneas generales, los habitantes del continente vecino no fueron tan hospitalarios como los recién llegados esperaban, pues muchos fueron sometidos a malos tratos y saqueos.

Pese a la situación, no todos los moriscos abandonaron Aragón, pues se permitió que los niños menores de 4 años se quedaran, si los padres así lo querían, con familias de cristianos viejos.